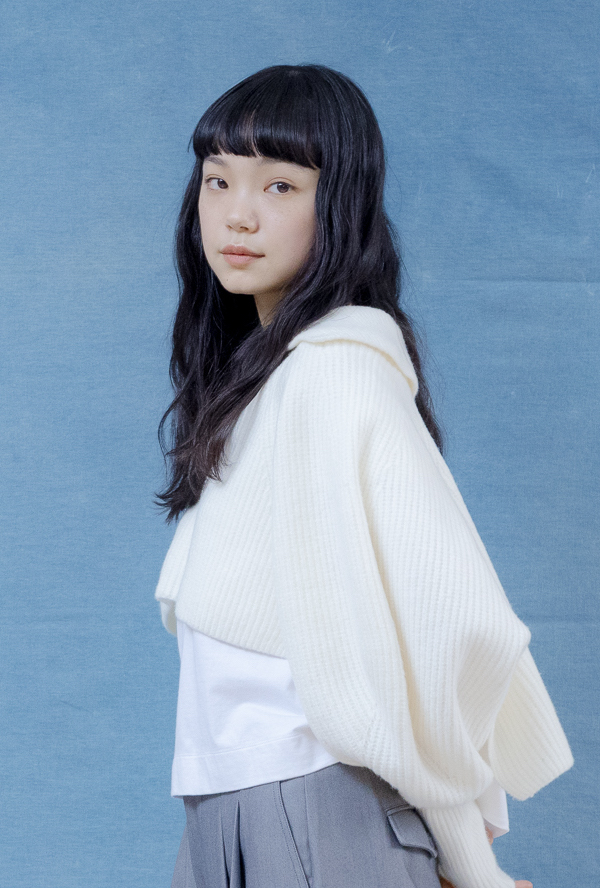

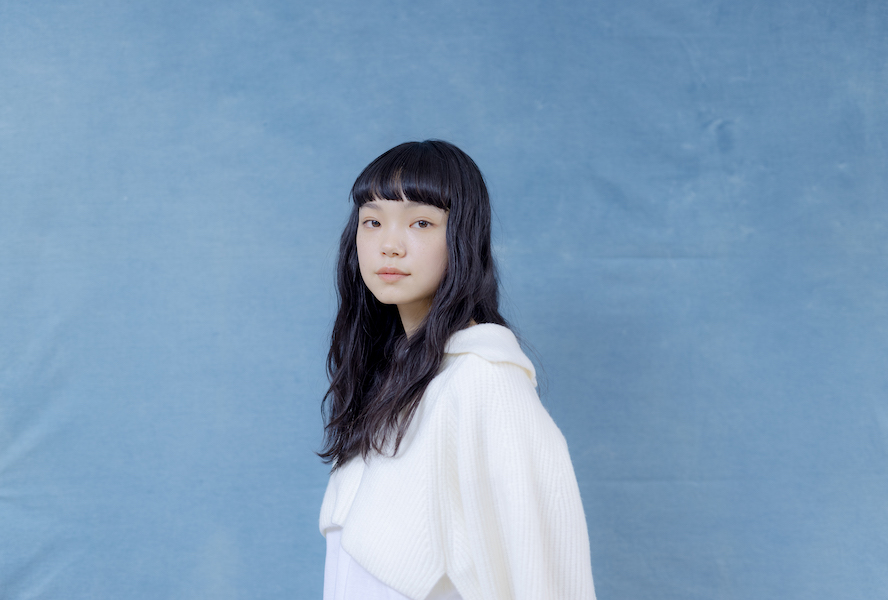

1996年10月25日生まれ、神奈川県出身。中高時代に演劇を始め、大学在学中の2018年、主演を務めた短編『春』で映画デビュー。映画、ドラマ、舞台、CMなどに出演。主な映画出演作は『十二人の死にたい子どもたち』(19年)、『泣く子はいねぇが』(20年)、『花束みたいな恋をした』(21年)、『街の上で』(21年)、『今夜、世界からこの恋が消えても』(22年)、『メタモルフォーゼの縁側』(22年)、ベルリン国際映画祭銀熊賞に輝いた濱口竜介監督の短編集『偶然と想像』(21年)の一編『魔法(よりもっと確か)』に主演。TVドラマはNHK連続テレビ小説『エール』(20年)、『コントが始まる』(21年)、主演を務めた特集ドラマ『アイドル』(22年)、『岸辺露伴は動かない』第7話(22年)など。2023年はNHK大河ドラマ『どうする家康』などに出演予定。

〈私〉の強さは珍しいし、かっこいいなって思いました

YOASOBIのヒット曲「ハルジオン」の原作者として知られる橋爪駿輝のデビュー小説を映画化した『スクロール』。学生時代の友人だった〈僕〉とユウスケを中心に、彼らが出会う〈私〉と菜穂という女性2人。今を生きる20代の心模様を繊細に描く物語で、〈僕〉の言葉に共鳴して自ら道を切り拓いていく〈私〉を演じる古川琴音。

『スクロール』

2023年2月3日より全国公開 (C)橋⽖駿輝/講談社 (C)2023映画『スクロール』製作委員会

動画撮影をしながらのインタビューに、最初は緊張の面持ちだったが、無理に取り繕うことなく素直にありのままに、こちらと向き合う。その瞬間に思い感じたものを伝える力は格別だ。そんな彼女に〈私〉というキャラクターについて、演じることについて、語ってもらった。

・[動画]「すごい緊張しちゃって(笑)」古川琴音の一生懸命さと照れ笑いがキュート!/インタビュー動画

・[動画]古川琴音/「水星」×「今夜はブギー・バック nice vocal」meets「ユーリ!!! on ICE」/CM+メイキング+インタビュー

古川:すごくかっこいい人だなと思っていて。彼女以外の3人が葛藤している中で、〈私〉という役だけ、少し俯瞰しているというか、自分の人生を進めていっている印象があり、純粋に自分がどう生きていくかを分かっている人だなと思いました。

古川:共感するというよりは、理想に近いような感じです。私自身は自分がまだ、どう生きていくか、何をこの先大切にしていくかということに対して、決めるまでに至っていないので。〈私〉が自分の中で大切なものを分かっているのは、私の中での理想だなと思いました。

古川:特別というよりも、自分自身が自分でいる意味を考えているんだろうなと思います。

古川:演じている時は今までどおり、生身の人間として、今感じているものを大切に演じたんですけれど、役名がない役は初めてでした。先ほどもお話ししたように、自分の中で何が大切かを分かっている人ですが、自分は何が好きか嫌か、そういうものを感じている存在は誰の中にでもきっといるなと思っていて。そういった意味で、みんなの中にいる〈私〉という存在を象徴しているんじゃないかなと、勝手に考えていました。

古川:私はそれがすごくやりやすくて。新鮮なうちに集中して撮れたので、リハーサルなしのワンカットというのは、すごいありがたかったです。

古川:ある時もあるんですけど、基本はリハーサルはありませんでした。

古川:結果としてワンカットで1回が多かったですが、撮る時に「じゃあ1回で撮ります」と決めているわけではないので、必要ならば監督が「もう1回」と言うだろうし、そこまで気負ってやってはいませんでした。

リハーサルをすると、私の場合はどんどん新鮮味が薄れていってしまって、感じるよりも頭で考えるようになっていって、モニターで見た時、「もうちょっとここの表情見えたほうが良かったな」とか「この感情を伝えたいから、もうちょっと大きな表情をしてみようか」と考えてしまうんです。時と場合によりますけど、それは余計な時があって。特にこの映画では、感じたものが一番大事だなと思ったので、リハーサルなしで、自分が新鮮でいられるうちに撮ってもらえたのは、すごく良かったなと思います。

古川:そうですね。匠海君もたぶん、その現場で感じながらお芝居をする方だと思うので、お互いに今こうして受け答えしているのと変わらないようにコミュニケーションができました。また、そういうお芝居をされる方だというのが分かっていたので、変に「この時、こうだから」とか打ち合わせや話し合いもせずに、その環境になじみながら、2人でシーンを作っていけたかなと思います。

古川:いえ、ほとんど描きません。(劇中で)〈私〉の絵は、きれいに描くというよりも、自分の中にあるものを表現するので、特に技術の練習はしませんでした。絵の具を広げて、送風機を使って飛ばしていくような作業だったので、絵を描いているというより、遊んでるような感じです。

古川:迷いがない強さはありますね。社会に出ると、いろんな基準があって、それまでは勉強とかスポーツとか、それぞれ「これが軸だよ」みたいに用意されてたのが、大人になるとそれがなくなって、どう生きていくかを自分で選ばなきゃいけないという時に、〈私〉は社会に影響されることなく、自分の物差し、自分の感覚が働くかどうか、その物差しで選択できる人だと思います。それをただ自分の中に秘めているだけじゃなくて、対、人となった時に意思表示できる、その強さは珍しいし、私はかっこいいなって思いました。

古川:あったとしても、「私」が菜穂に言ったように、誰かに言うことはできないかなと思います。

古川:印象に残っているのは、会社に勤めていた時に「コダマ、まじ死んでほしい」と上司に言うところです。〈僕〉が会社に来ていない時に言うのが彼女の強い部分だなと思っていて。〈僕〉の文章に影響されて、〈僕〉に何かしらアピールしたいなら、〈僕〉がいる場所で言えばいい。それを〈僕〉がいない時に言うということは、自分と向き合ってるというか、自分の生き方に対する決意表明みたいなものを感じました。自分から上司に向かってその言葉を言うことで、〈私〉の中の何かが一歩踏み切った、何か扉が開いたような感じがあって、そのシーンはすごく印象に残ってます。

デビューして4年、経験していないことがまだたくさんある

古川:あったと思います。

古川:大きな違いとしては、台本の時系列順じゃない撮影だったり、何回も同じシーンをいろんな角度から撮ることは、最初に苦戦したところでした。元々は舞台がベースだったので。

ただ、結局根本は変わらないな、というところに最近は行き着いています。カメラで撮られている時も、その空間を意識する。カメラの手前で自分の意識を止めるんじゃなくて、カメラの後ろにも、例えばリビングで撮られているんだったら、そのリビングの空間が続いているような意識でいると、カメラの存在が気にならなくなっていくんです。やっぱりカメラを意識するかしないかで、自分の中に流れる気持ちのスムーズさが変わってくるので。それは舞台をやっていたからこそ、空間を把握しながらできたのかなと思います。

古川:まだ振り返るまでに至らないというか、まだ経験していないことがたくさんあるので、それをやってみたいなっていう気持ちです。

古川:あります。

古川:自分に合う役があれば出たいなと思います。配信サービスなどで韓国や海外のドラマをたくさん見ていて、自分が好きな作品が日本だけじゃなくて海外にも多いので、いつかは自分も出たいなという気持ちがあります。

古川:舞台はさすがに厳しいかなと思います(笑)。……と言ったんですけど、もちろん出たい気持ちはあって。ただ、海外は舞台と映像の役者さん、それぞれ専門分野がある感じがしたので。自分の発声だったり、体の使い方をもっと鍛えないとできないことだなと思います。

古川:もちろんあります。

古川:ありがとうございます。

(text:冨永由紀/photo:小川拓洋)

(ヘアメイク:伏屋陽子[ESPER]/スタイリスト:藤井牧子)

(衣装:白天竺カットソー フラデリ/ボレロニット、ツータックパンツ ラベルエチュード[全てHarumi Showroom])

NEWS

PICKUP

MOVIE

PRESENT

-

『ガール・ウィズ・ニードル』トークイベント付試写会に10組20名様をご招待!

応募締め切り: 2025.04.10 -

ドキュメンタリー『私の親愛なるフーバオ』の一般試写会に5組10名様をご招待!

応募終了: 2025.03.23