フリーの助監督として、伊丹十三、滝田洋二郎、阪本順治、周防正行をはじめ多くの監督作品に携わった後、1998年に相米慎二が総監督を務めた『ポッキー坂恋物語「かわいい人」』で劇場映画監督デビュー。主な監督作は『パコダテ人』(02)、『ガキンチョ★ROCK』(04)、『陽気なギャングが地球を回す』(06)、『ブタがいた教室』(08)、『猿ロック THE MOVIE』(10)、『王様とボク』(12)、『こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話』(18)、『老後の資金がありません!』(21)、『そして、バトンは渡された』(21)。今年6月に『水は海に向かって流れる』『大名倒産』、が公開する。

原作には日本の問題が全て凝縮。映画化を通じて警鐘を鳴らしたかった(前田哲監督)

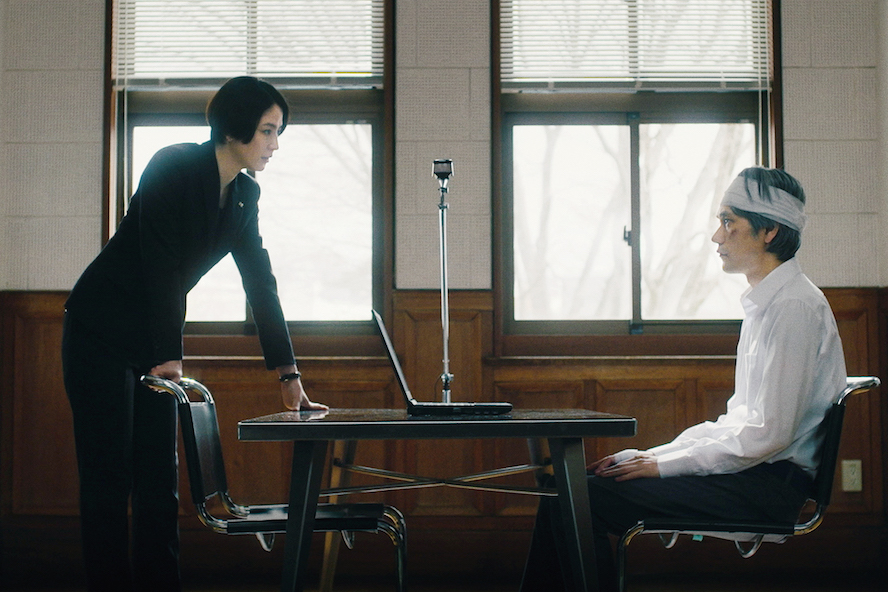

ある老人宅で、住人と訪問介護センター所長が不審な死を遂げた。捜査線上に浮かんだのはセンター勤務で熱心な仕事に定評のある介護士の斯波宗典。逮捕された彼は42人の老人を殺めたことを告白し、彼を裁こうとする検事・大友秀美に「私は42人を救いました」と言い切る。

『ロストケア』2023年3月24日より全国公開中

(C)2023「ロストケア」製作委員会

65歳以上の高齢者が人口の3割近くを占める現代の日本が抱える問題に切り込む『ロストケア』は、葉真中顕の原作小説を前田哲監督が松山ケンイチと長澤まさみの初共演で映画化したもの。2人の対決を通して問題提起する社会派エンターテインメントを手がけた前田哲監督、揺るぎない信念をもつ斯波と対峙する大友を演じた長澤まさみに話を聞いた。

・松山ケンイチ、長澤まさみが介護への思い語る「まだ早いと思う人もいるけれど…」

前田:2013年に原作が出たとき、扱っているテーマに興味があったのですぐに読みました。小説として面白いのはもちろんのこと、葉真中さんのこの国や行政に対する思いや怒りがガツンと来て。映画というメディアでも人に伝えたいという思いになったのが1番です。斯波(松山ケンイチ)と大友(長澤まさみ)の対決、やりとりの中に日本の問題が全て凝縮されていると思いました。介護だけじゃなく、安楽死も尊厳死も含めてです。行政のあり方、国のあり方。もう何十年も前から少子化になることはわかっていたのに、何も手を打ってこなかったこともです。警鐘を鳴らしたかった。2人のどちらが正義なのか悪なのか、罪悪感とは何なのか。原作は人間の原罪を問うている気がしたので、2人のやり取りを実際に俳優の生の声にすることで、葉真中さんの思いをもっと多くの人に届けられるんじゃないか、届けたいと思いました。

僕は2007年に『ドルフィンブルー フジ、もういちど宙へ』という映画で松山さんとご一緒して、「また一緒にやりたいね」と、ときどき連絡を取り合っていました。2013年に久しぶりに電話が来たのが、ちょうど原作を読み終わったタイミングでした。それもある意味運命というか。「こういう面白い本を読んだけど」と言ったら、松山さんもすぐ読んでくれて、「斯波をやりたい」と。映画を一緒にできたらいいね、ご一緒できたらいいね、というのが始まりです。

長澤:私自身も、介護や両親の老後との向き合い方にすごく関心があったので、気になる題材でした。松山さんと共演してみたかったというのもありましたし。もちろん、台本に惹かれたのが一番です。そこで最後のシーンに心をつかまれるものがあって、これはやりたいと思いました。一方で、できるだろうかという不安も多少ありました。自分なりの正義感を持つ斯波という人間と接する覚悟も必要になってくる役です。それを表現するのはとても難しいし、できないかも、と思ったことも正直ありました。でも、台本の持つ力が本当に強くて。この台本をちゃんと読み込んで自分のものにできれば、たぶん大丈夫だと思える、そんな安心感もあったんです。任されている責任は確かに大きかったかもしれないですけど、そこは冷静にやればうまくいくかなと思いながら、役との向き合い方を考えました。

前田:男同士の対決もいいのですが、まずやっぱり観客に「見たい」と思ってもらうためです。この俳優同士の組み合わせで対決が見てみたい、と思わせる。男だから女だからという考えはナンセンスですし、大友を女性キャラクターにすると、すごく面白いんじゃないかと考えました。検事というと、勝手に男性キャラクターをイメージしがちですが、僕はそういうイメージを持っていないし、そういうものを打破するために映画を作っているところもあります。

前田:誰もが認める松山さんの演技に対抗できる強さを持っているのは誰かと考えた時に、長澤さんしかいないんじゃないかというのが、僕ら製作陣の思いでした。松山さんの演技の凄さは誰しもが知るところですが、僕も一度ご一緒しているから、それを身に沁みて知っています。さらに斯波は42人も殺しているというキャラクターです。その強さを受けとめられる人、対等に対峙できうる人を求めていました。そこで、長澤さんにお願いしたところ、やっていただけるとお返事をもらえました。とても嬉しかったですね。

長澤:でも監督は、今こうしている通りの本当に優しい方です。常に「元気ですか?」みたいなことを聞いてくれる。

前田:邪魔してたのかな?

長澤:そんなことはないですよ(笑)。ただ、すごくシリアスな作品なので、現場に緊張感があって。みんなそれを壊さないようにするんですけど、監督は全然お構いなしで(笑)。大阪のおにいちゃんという感じで、現場を温めてくれていました。

前田:すごく真面目にやってたんですけど、僕は(笑)。言葉はいつもより少な目にして。

長澤:そうなんですか(笑)?

前田:はい。笑顔なく。

長澤:笑顔でしたよ(笑)。

前田:長澤さんを見ると、笑顔になっちゃうんですね(笑)。

長澤:陽気な監督です(笑)。でも、松山さんと監督が本当に信頼関係で繋がっているのは傍から見ていてもわかったので、2人の作ってきたものが壊れないように、と思いながら参加していました。

前田:そう仰ってくれますが、僕としてはそれを壊してほしいぐらいでもありました。だから、気を遣わせてしまったのが申し訳ない気がします。でも、そう仰いながら、ものすごい芝居を見せてくれましたから。松山さんとの距離感も“仲良しこよし”というものではないので、シビアなやり取りをしながら話し合ってきました。

・長澤まさみ、今度はマフィアの会長秘書に! 鋭い眼光が色っぽい?

(松山ケンイチと対峙シーンの撮影時)監督は「これは勝負だから」って(長澤まさみ)

長澤:意思はとても固く感じたし、斯波としての怖さみたいなものもありました。でも、斯波は正義感で満ちた青年でもあるので、その神々しさみたいなものはあったかもしれません。

これはいつもそうですけど、現場では自分が用意してきたものや想像を超えることが起きるのは常なんです。事前に衣装合わせもするし、ロケ地の資料を見せていただきますけど、それだけでは想像のつかない環境も多くて、撮影現場に行って初めて知ることが本当によくあります。そこで自分が準備してきたものとどう折り合いをつけていくかが難しい作業でもあるし、面白いところでもあります。

前田:松山さんは最後のシーンで震えてましたから、逆に。長澤さん……というか大友の圧に。見ていて、互いに手の内を見せないでの対決だったので「こう来ますか」という様子がわかりました。本当にお互いに全身全霊で、一所懸命だったと思います。見ていたスタッフも震えてました。

前田:こっちが予想していないことが色々起こるわけですよね。それも取り込んで、どんどんメタモルフォーズしていく。お2人のどちらかにだけ指示をして演じてもらうと、それを受けて相手のお芝居が変化する。1番の特等席で僕は見ているわけです。それをそのまま撮れれば、観客に届くと思っていました。だからこそ、芝居を邪魔しないカメラワークとカット割をかなり工夫しました。現場で生で見ていて、強いものがあった。これを届けられれば、僕の言葉だと、「勝てる」と。それは、ちゃんと観客の心に響くという意味です。

長澤:そうですね。映画って全部映しちゃうことがすごいというのは、いつも思います。気持ちまで映るというか。完成作を見ていると「(撮影時に)集中できてなかったんだよな、この時」というのが映って見えることがあって、反省するんです。でも、人によってはそれが良かったりする。自分がいいと思うものが必ずしもいいわけじゃないのが、芝居の難しいところでもあります。自己満足と客観性の狭間にいながら芝居していて、それを映画は全部映しちゃう。それがいいところでもあるし、難しいところでもありますね。

前田:命の問題、人が生きること、死ぬことはずっと僕の中ではテーマとしてありました。この作品は10年前からやろうとしていたので、近い時期の公開になったのは偶然だと思います。10年もの時間が経ったのに、介護だけでなく社会的な問題はよくなるどころか、さらに深刻さが増している。

・「高齢者は集団自決すればいい」成田発言が物議を醸すなか、 老人の自死制度を描く『PLAN 75』が再上映

前田:本当にあのやり取りが全てを語っていると思ったんです。僕は『ブタがいた教室』(08)という映画で、小学校の教室で26人の子どもたちのディベートのシーンを撮りました。あれを「アドリブじゃないか」と言う人がいますが、そんなわけないんです。半年ぐらい子どもたちと徹底的に話し合って、子どもたちは心から思った自分の言葉を見つけてから本番に挑んでます。いつか大人の俳優でアプローチは違っても魂の言葉の応酬をやりたいとの思いがありました。やっぱり役者さんの顔のアップとそのセリフというものが一番、僕は強いと思っているので。すごいアクションや映像技術もありますが、やっぱり人間を撮るということが究極に強いと思ってます。おふたりが向き合ったものを撮れれば、それが一番この作品のテーマが伝えられると思いました。

長澤:いや、同じものが見えているはずです。映画で見た印象と向き合った時の印象が違うかと言ったら、そうではないので、同じものが映っているはずです。

前田:僕らは周りで見ていましたが、おふたりが作った空気感の中で撮れました。

長澤:セリフの応酬なので、2人でテンポや空気感を作ってかなくちゃいけない。その時の体感的なものは、やっぱり2人の中にしかない。でも、やっぱり芝居はお客さんに見てもらうために演じているので、その意味では映画で見てもらった印象と変わらないと思うんです。

前田:暗くて広いスタジオに机と椅子しかない状態でした。

長澤:監督は「これは勝負だから」って。

前田:そう、言ってましたね。何も要らない。おふたりだけで、本当は壁も机も椅子もなしでやりたかったぐらいです。何にもないところで芝居だけを撮りたかったんです。それだけの力量がある2人だからです。

長澤:大友が一方的に自分の思いを吐露するようなシーンでしたが、スタジオに何もない状態で演じることに違和感はなかったです。動きがあるシーンではなかったので、至って普通にというか。周りに何もないということが意識の中になくて、普段の撮影と変わらない心境でした。だから、見ている人たちの方が異質に感じたかもしれません。

長澤:こういう場で語ると、それだけが1人歩きしてしまうので難しいですね。ただ、それを問う作品ではありますよね。

前田:自分がそういう立場になったら、どうするか。もちろん、それぞれの考えを持っていると思うんです。ただ、長澤さんが仰るように、それを僕らが言ってしまうと、それが答えみたいになってしまう。でも、これは答えが出ないことだと思います。そういうことは世の中に溢れてます。

長澤:私は今、五体満足で健康な体があります。そこで考えることと、もしそうじゃなかったとしたら、考えることは違ってくるだろうし、状況によってまた変わる考え方の1つでもあると思うんですよね。だから1つの答えが出てこないと思います。なので、これについて自分がどう思うかよりも、どういう風に生きたいかを考えていたいな、と今の私は思います。

実は飼っていた犬が年明けに亡くなってしまって、そんなことを考えていました。本当に可愛くて、家族の一員として私たち家族に笑顔や幸せを届けてくれていた子だったんです。小型犬でしたが結構長生きをして、「本当によく生きたね」と周りに言ってもらえたので、よかったなと思います。(犬から)いろんなことを学ばせてもらったなと自分も感じて。家族から学ぶことって、本当にたくさんあるんだな、と実感しました。どういう風に生きるかという問いと、今は向き合っているのかもしれません。

(text:冨永由紀/photo:小川拓洋)

・[動画]巨匠・黒沢清監督、長澤まさみの顔色うかがいビクビク!?

NEWS

PICKUP

MOVIE

PRESENT

-

『ガール・ウィズ・ニードル』トークイベント付試写会に10組20名様をご招待!

応募締め切り: 2025.04.10 -

ドキュメンタリー『私の親愛なるフーバオ』の一般試写会に5組10名様をご招待!

応募終了: 2025.03.23